臨床検査科

臨床検査とは

病気や怪我の診断、治療方針を決定するために行う検査を指します。また健康診断、人間ドックなどで病気を早期に発見するためにも重要な役割を担っています。

臨床検査とは大きく検体検査部門と生理機能検査部門の二つに分かれています。 検体検査部門は血液、尿、便、喀痰、組織、細胞、体腔液など患者さんから採取した検体を用いて検査をします。 生理検査部門は心電図検査、超音波検査、呼吸機能検査など患者さんに直に接して検査をします。

臨床検査科の体制

当院の臨床検査科は検査科医(1名)と臨床検査技師と検査助手を含め約20名のスタッフが勤務しています。時間外は待機体制にて緊急検査に対応しています。医師紹介

| 医師名 | 役 職 | 所属学会・資格・その他 |

|---|---|---|

| やまもと ただし 山本 格 |

嘱託医 | 日本腎臓学会(評議員) 日本プロテオーム学会(理事) 日本心血管内分泌代謝学会(評議員) 日本小児腎臓学会(会員) 日本病理学会(評議員) アメリカ腎臓学会(会員) 国際腎臓学会(会員) Human Proteome Organization(HUPO) Board of Directors HUPO Kindly and Urine Initiative (chair) |

国家資格 及び 認定資格

臨床検査技師、臨床工学技士、認定一般検査技師、認定輸血検査技師、二級検査技師(微生物学)、心血管インターベンション技師、心臓リハビリテーション指導士、超音波検査士(循環器領域)臨床検査科基本方針

- 病院基本理念に立ち、積極的に業務改善に努め、病院内での業務連携を図ります。

- 専門職としての立場で情報収集・解析に努め、診療に貢献できる情報を発信します。

- 診療・経営両面から臨床検査業務の確立に努めます。

検査室だより(年4回発行)

【検査室だより】は当院の臨床検査技師が臨床検査に関連した内容をわかりやすくまとめたお便りです。日頃の検査の目的や疑問解消に結び付けて頂ければと思います。(バックナンバーもご覧いただけます)検体検査

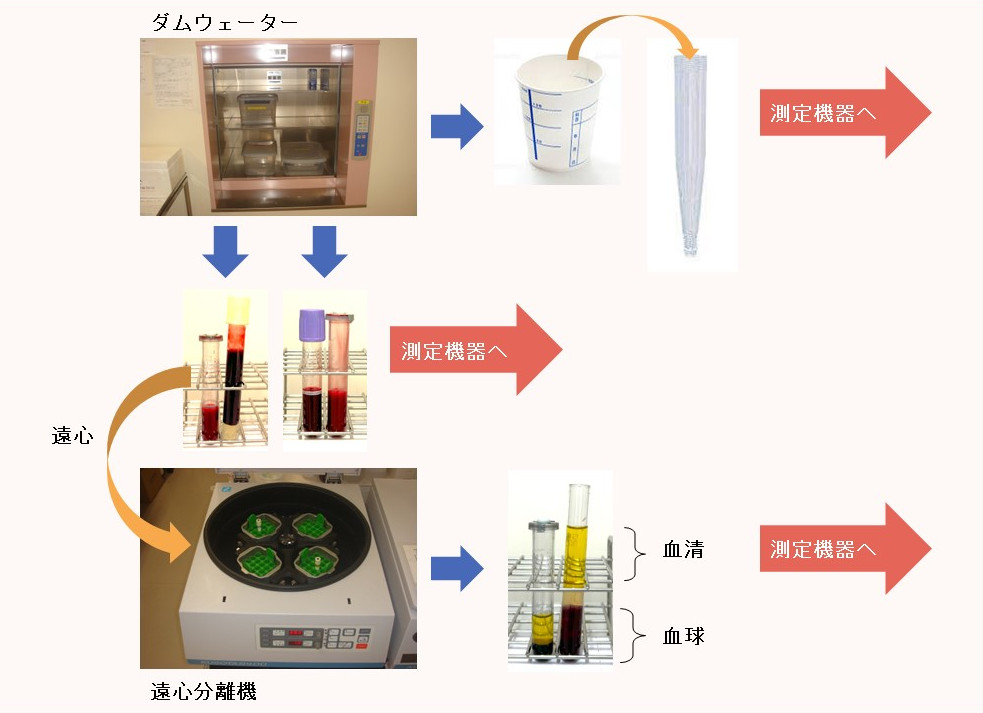

検体が検査機器で測定されるまで・・・

採血室で採取された検体(血液、尿)はダムウェーター(エレベーターのようなもの)で2階の検体検査室に運搬されます。尿は試験管に分注され検査機器で測定されます。血液は遠心分離機で血球と血清又は血漿に分離され、それぞれの検査機器にて測定されます。検査結果は臨床検査技師が確認し、電子カルテに送信しています。

検体が検査機器で測定されるまで・・・

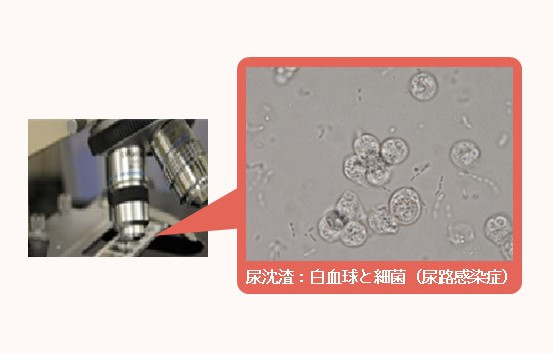

一般検査

尿、便潜血、髄液、体腔液(胸水、腹水、関節液など)といった様々な検体を検査しています。尿検査は尿中の糖、蛋白、赤血球、白血球などを分析測定して顕微鏡で細胞成分を観察し、主に腎臓や尿路系疾患などの病気を見つけます。便潜血検査は便中に血液が混ざっていないかを調べ、消化管(主に大腸)からの出血を見つけます。この検査は大腸癌の早期発見に役立ちます。

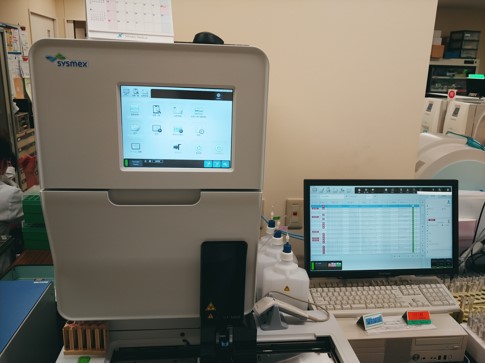

全自動尿分析装置 AX-4061

全自動尿中有形成分分析装置 UF-5000

検査機器にて確認指示があった検体は

顕微鏡で目視します。

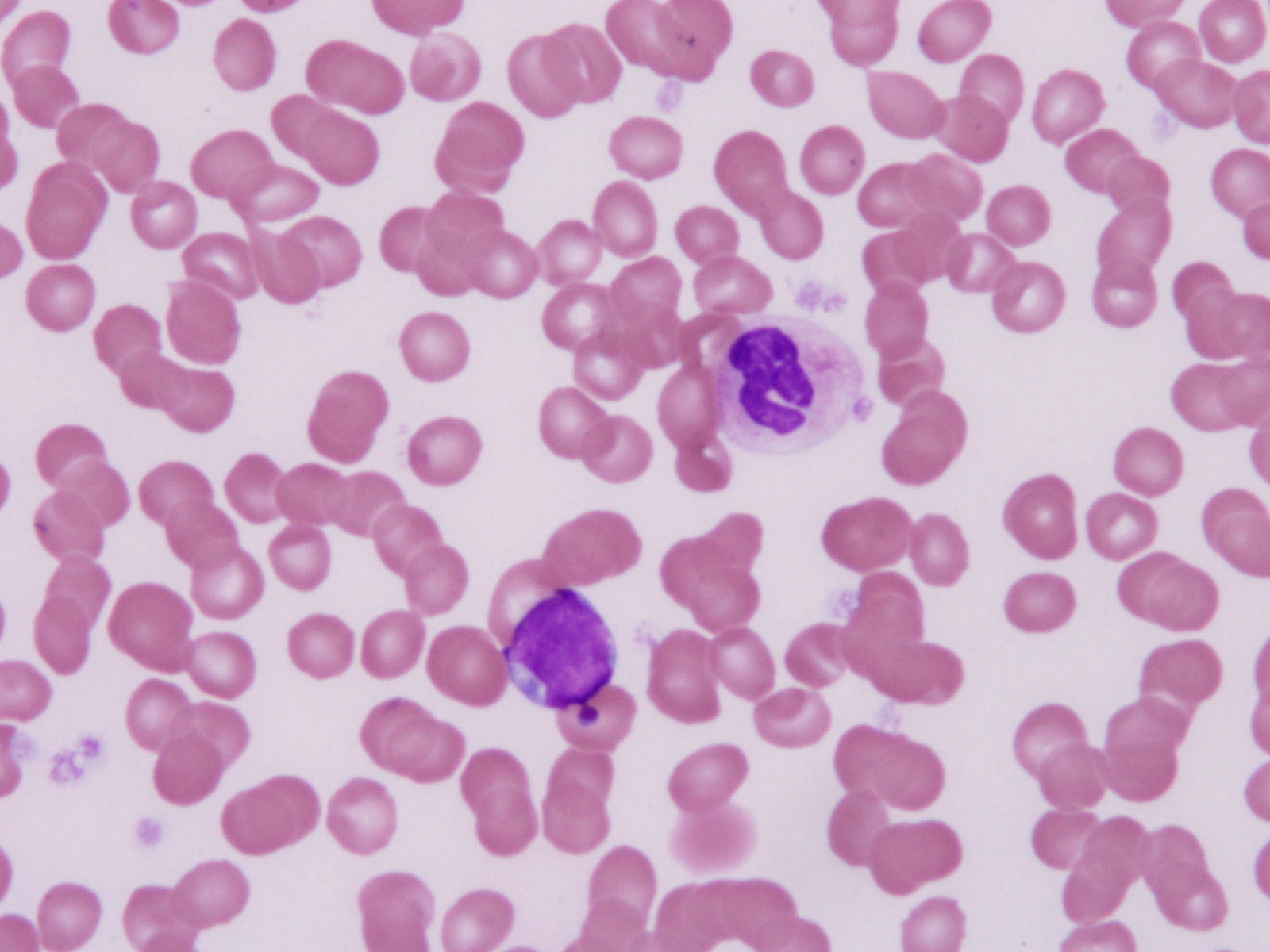

血液検査

血液中の成分(赤血球や白血球、血小板など)を分析測定し、貧血や炎症の程度を診ます。更に顕微鏡で血球や細胞を観察しながら、形態分類し、異常細胞の有無を調べています。また、血小板による血栓、止血関連検査も行っています。

多項目自動血球測定機器

血液像

生化学・免疫検査

血液中の血清、血漿を用いて自動分析機で脂質異常症、肝・腎機能系疾患の指標となる検査項目や、ウイルス性肝炎(B型・C型)、梅毒などの感染症検査、ホルモン検査や薬剤量、腫瘍マーカーといった多くの検査項目を測定しています。疾患の原因特定、進行の程度や治療効果、薬剤量の確認・適量を判断する際と多岐にわたって検査を行います。

自動分析装置 JCA-ZS050

血糖・A1c測定機器

輸血検査

血液疾患の治療や手術中に輸血が必要になった患者さんに対して、血液型検査、不規則抗体検査、交差適合試験を実施しています。これらの検査は輸血による重篤な副作用が起こらないように輸血前に行う検査です。

血液型分析装置 ORTHO VISION

微生物検査

細菌、真菌、ウイルスに起因する感染症の診断、治療に直結しています。患者さんから採取された検査材料(尿、便、血液、痰、膿など)に感染症の原因となる菌がいるかを調べています。「塗抹検査」で菌を推定し、「培養・同定検査」で菌種を確定し、「薬剤感受性試験」にて抗菌薬の効果を確認します。インフルエンザウイルス抗原やコロナウイルス抗原などの迅速検査、及び遺伝子検査も行っています。

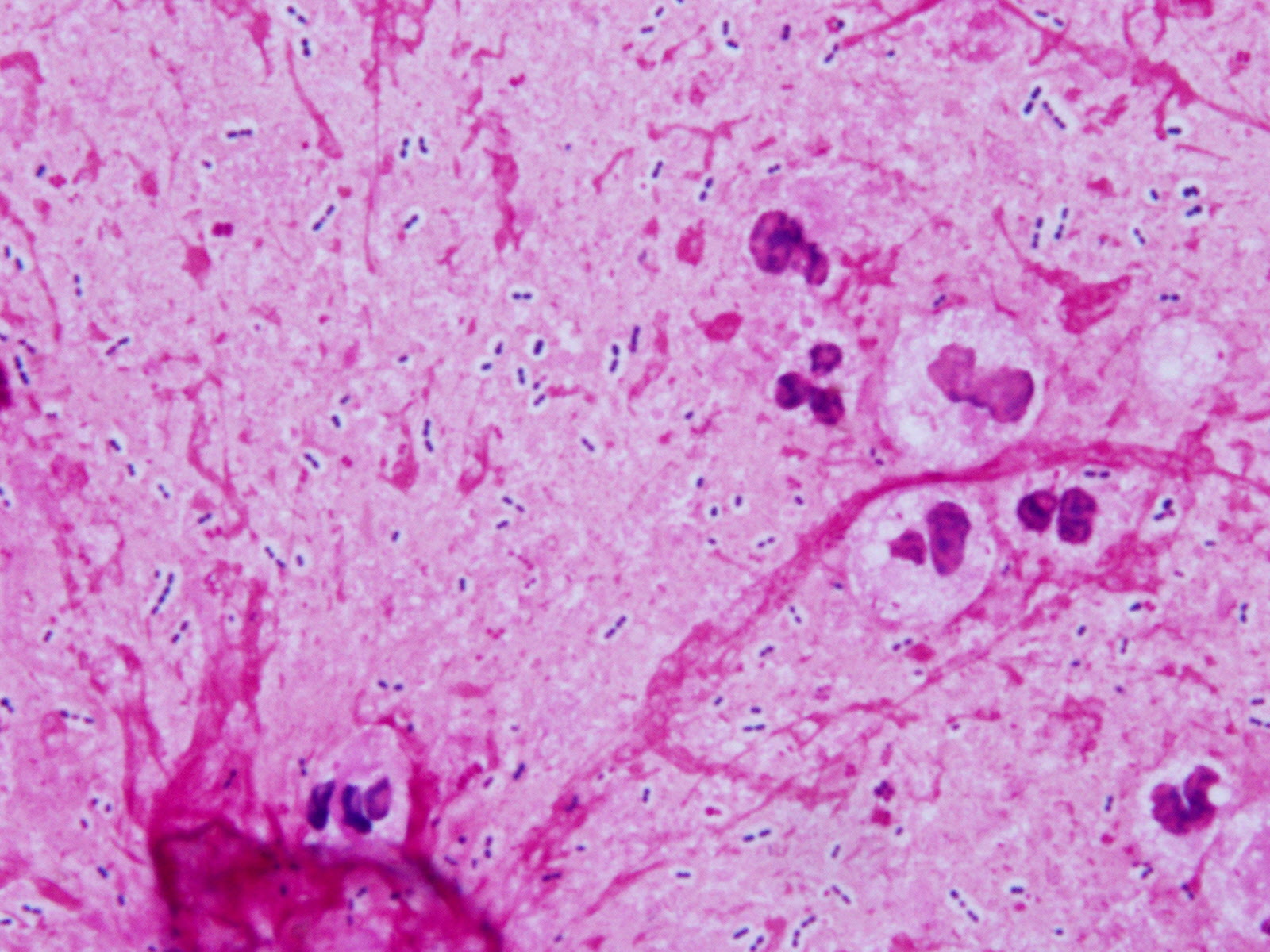

痰の塗抹検査(グラム染色像:肺炎球菌)

培養検査で発育した菌

(Klebsiella pneumoniae)

遺伝子検査機器

生理機能検査

生理機能検査では検査担当者が患者さんに直に接して検査を行います。様々な検査機器を通して体内の機能や状態を調べ、検査結果を医師に報告する事で診療に貢献しています。

検査項目により待ち時間が異なるため、受付された順番でお呼び出来ない場合があります。ご了承下さい。

| 心電図検査 |  |

|||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 心臓から発生している微弱な電気信号を記録します。主に不整脈や虚血性の変化を知ることができます。 | ||||||||||||

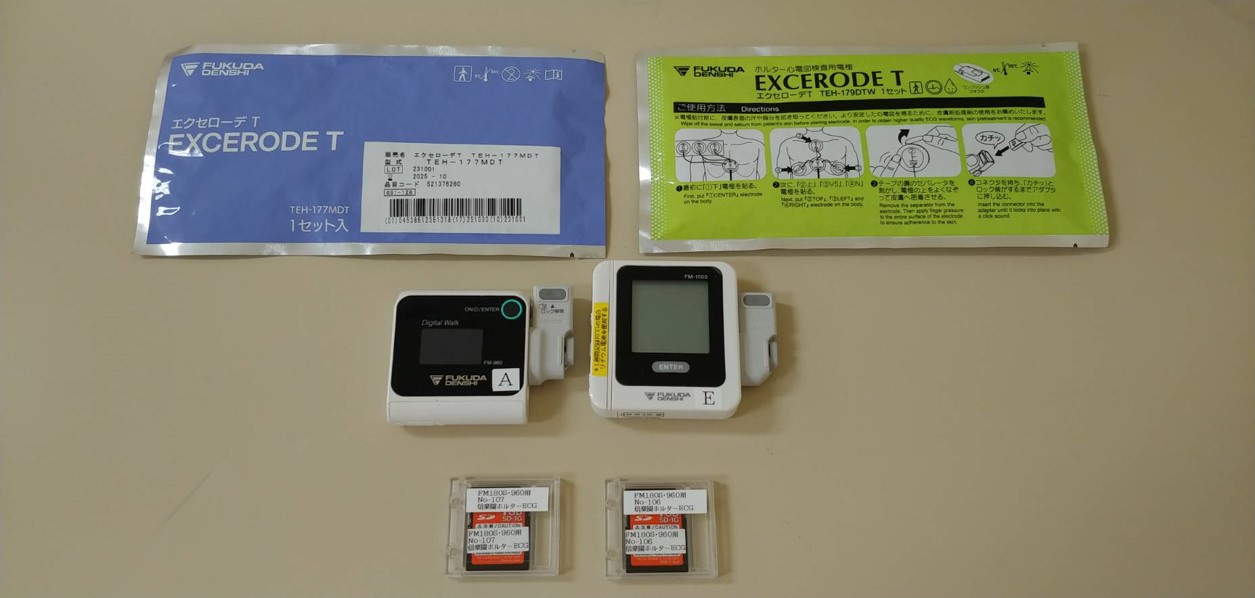

| ホルター心電図検査 |  |

|||||||||||

| 心電図を長時間記録します。長時間記録することで短時間の心電図検査では捉えきれない変化を記録することができます。 | ||||||||||||

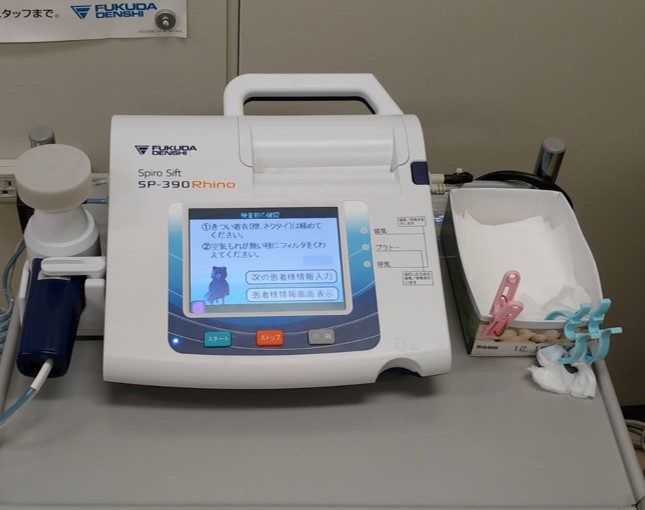

| 呼吸機能検査 |  |

|||||||||||

| 肺や気道の状態を調べます。マウスピースやノーズクリップを使用し、技師のかけ声に合わせて口呼吸をしていただきます。ご本人の協力が必要不可欠です。 | ||||||||||||

| 呼気NO検査 |  |

|||||||||||

| 呼気中に含まれる一酸化窒素(NO)の濃度を測定します。呼気NO濃度は気道炎症の程度を反映するとされています。一定の強さで10秒間息を吐き続けていただきます。 | ||||||||||||

| 聴力検査 |  |

|||||||||||

| 低音から高音までの数種類の音を聴き、どの程度の音が聴こえるか調べます。 | ||||||||||||

| トレッドミル運動負荷心電図検査 |  |

|||||||||||

| 主に運動で誘発される心疾患を調べるために行います。心電図と血圧計をつけてベルトコンベアの上をできる限り歩いていただきます。負荷検査は循環器医師とともに実施しています。 | ||||||||||||

| エルゴメーター負荷心電図検査 |  |

|||||||||||

| トレッドミル運動負荷心電図検査が困難な方に半座位で自転車のペダルを漕ぐ事で心臓に負荷をかけ、心電図変化などを調べます。 | ||||||||||||

| 薬剤負荷心電図検査 | ||||||||||||

| 運動が困難な方に薬剤を使用して心臓に負荷をかけ、心電図変化などを調べます。 | ||||||||||||

| 6分間歩行検査 | ||||||||||||

| 脈拍、血圧、酸素飽和度を測定・記録しながら6分間できる限り歩いていただきます。 | ||||||||||||

| 心肺運動負荷試験 |  |

|||||||||||

| 運動中の心機能・肺機能・骨格筋機能などを同時に測定し、運動能力・心筋機能の指標である嫌気性代謝閾値(AT)などを調べます。心電図等の他、専用のマスクを付けて検査を行います。検査結果は心臓リハビリの運動指導に役立てられています。 | ||||||||||||

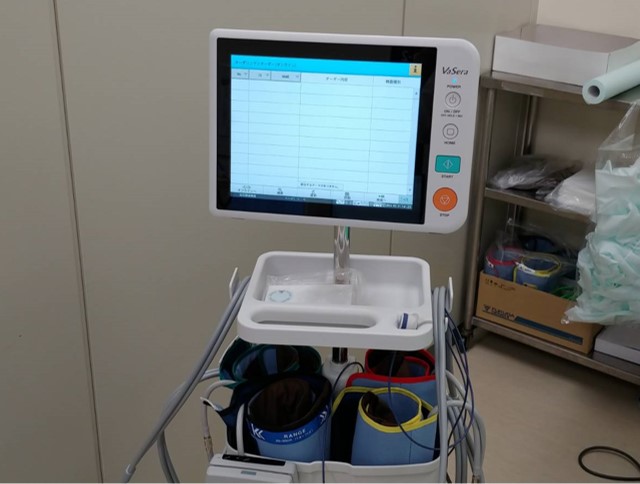

| 血圧脈波検査 |  |

|||||||||||

| 腕と足首の血圧や脈波を測定することで脚の動脈硬化の程度や狭窄の有無を調べます。 | ||||||||||||

| 皮膚灌流圧測定(SPP) |  |

|||||||||||

| 足先の毛細血管の血圧を調べます。測定部位にセンサーと血圧計を巻いて測定することで、足先の微細な血流を評価することができます。 | ||||||||||||

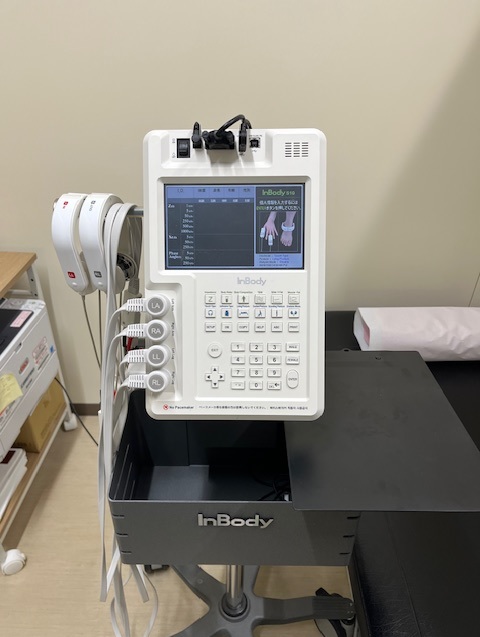

| 体液量測定 |  |

|||||||||||

| 体に微弱な電気を流した際に発生する抵抗値から人体を構成する成分を測定します。片手、片足など部位別の筋肉量や水分量などを調べることができます。 | ||||||||||||

| 脳波検査 |  |

|||||||||||

| 頭皮に記録用の電極を付けて脳から出ている微弱な電気信号を記録します。脳波を記録することで脳神経の働きについて調べることができます。 | ||||||||||||

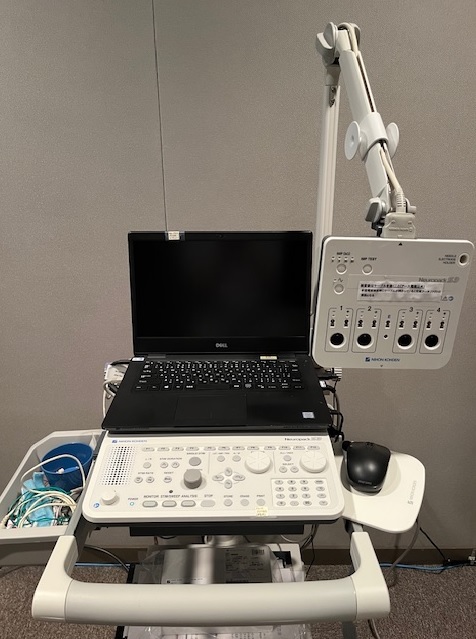

| 神経伝導速度検査 |  |

|||||||||||

| 手や足の末梢神経を電気で刺激し、伝わる速度を調べます。電気刺激時にやや痛みを伴います。 | ||||||||||||

| 大脳誘発電位検査 |  |

|||||||||||

| 主に手足、耳、目などから脳に伝わる神経の機能を調べます。 | ||||||||||||

| 誘発筋電図検査 | ||||||||||||

| 神経線維や神経筋接合部の機能不全を調べます。針電極を刺すので痛みを伴います。検査は医師主導の元、検査補助を行っています。 | ||||||||||||

| 睡眠時無呼吸症候群(SAS)簡易検査 |  |

|||||||||||

| 睡眠中の呼吸状態を調べます。携帯型の装置を就寝時に装着し、無呼吸や低呼吸による低酸素状態の有無や程度を調べることができます。 | ||||||||||||

| 睡眠時無呼吸ポリグラフ(PSG)検査 |  |

|||||||||||

| 呼吸状態、酸素飽和度、脳波、筋電図、眼球運動、腹式・胸式呼吸を調べる事でSAS簡易検査より詳細に睡眠中の状態を調べることができます。 | ||||||||||||

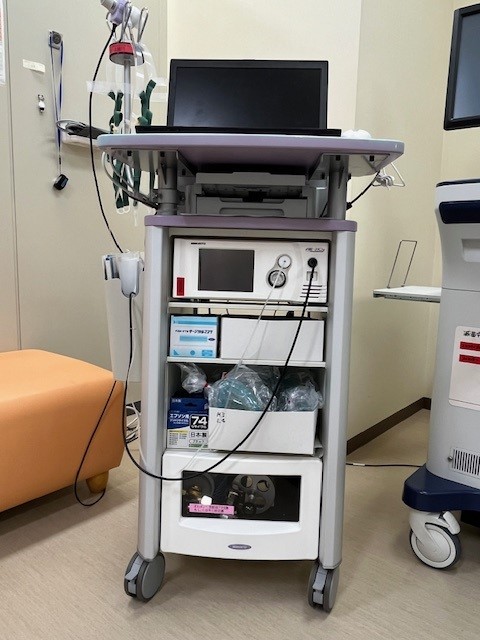

| 超音波(エコー)検査 |  |

|||||||||||

| 超音波(エコー)診断装置を用いて行う、非侵襲性の画像検査です。 病気の有無、性状、範囲など超音波診断装置を用いて撮像し、診療に必要な情報を提供しています。

|

||||||||||||